ラーメン屋に調理師免許は必須?<必要な資格・求められる9の素質>

はじめまして。

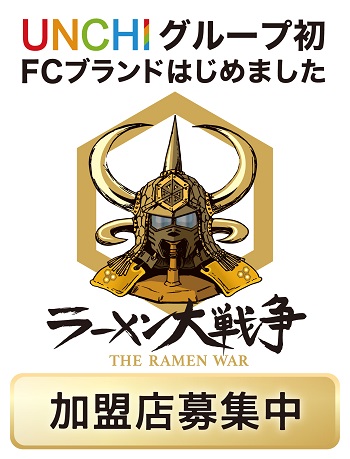

大阪の行列ラーメン店【人類みな麺類】など、6ブランドを運営している松村貴大と申します。

ありがたいことに、ラーメン口コミサイト「ラーメンデータベース」さんでは、全国通算3位を頂いております。(2019年12月時点)

【人類みな麺類】

※2019年12月時点

ラーメン店開業をお考えの方は、

『調理師免許って必要なの?ほかに必要な資格はあるの?』

と疑問が沸くことでしょう。

このページでは、そんな方々に向けて「ラーメン屋開業に必要となる資格」だけでなく、「ラーメン屋開業に必要な素質」についてもまとめてみました。

素質というと大げさですが、「適性・能力」のようなイメージで書いています!

ラーメン屋に調理師免許は要る?必要な資格

まず結論から述べますと、ラーメン屋開業にあたって「調理師免許」は不要です。

また「調理師免許を持っている人を雇う」ということも不要。

その店舗に関わる人が「調理師免許」を誰一人持っていなくとも、開業してラーメンを提供することが可能です。

「創作ラーメン」では雰囲気が出るかも

ただし調理師免許は、一定の「技能・知識」をアピールできるものです。

調理人として活躍したい人が取得するイメージがあるため、特に「創作ラーメン」を作る場合は、

【こだわりの一杯を提供しています】

というプラスの印象を与えることが出来ると思います。

その場合は「調理師免許証(賞状のようなもの)」を、店舗内の目の付きやすい場所にこれ見よがしに飾っておくと良いです!

ラーメン開業に必要なのは「食品衛生責任者」!

ラーメン屋開業にあたって必須なのは、「食品衛生責任者」の資格です。

この資格を「自分自身で取得する」もしくは「資格を持っているものを雇用する」ことが必須。

各店舗ごとに一人「食品衛生責任者」を選び、保健所に届けることで、保健所から「営業許可証」が与えられます。

なお複数店舗をお持ちの場合に、同じ者が複数店舗の責任者を兼務することは出来ません。

各都道府県で「食品衛生協会」が講習会を実施していますので、日程表を見て申し込みましょう。

- 受講費用:1万円(ほぼ全国一律)

- 受講時間:6時間

⇒衛生法規・公衆衛生学・食品衛生学を学びます

場合によっては「防火管理者」も必要!

収容人数が30人を超える店舗においては、「防火管理者」を選任する必要があります。

30人を超えるキャパのお店は開業後のリスクもそれなり伴いますので、あまり最初から挑戦することは無いと思います。

もしもお考えの方は、各地消防署などで実施されている「防火管理者の講習会」を受講しましょう。

ラーメン屋開業に必要(あると良い)な9つの素質!

続いては、ラーメン屋を開業するにあたって「あったら良いな」と松村が個人的に考えている【素質・適性】についてです。

上記どおり必要な資格は基本的に「食品衛生責任者」のみですが、あると良い「能力」の様なものはあります。

※ここでの想定は「フランチャイズで開業する人」ではなく「オリジナルのラーメン屋を開業する人」です

※松村個人の考えですので、その旨ご承知おき下さい

1.ラーメンへ情熱を注げる人

「ラーメンが好き」というのは大前提。

食べることはもちろんのこと、「ビジネスの目線でもラーメンの研究を続けられる情熱」が必須です。

ラーメンは味がブレやすい上に、「麺・スープ・トッピング」の3つを上手く調和させて、はじめて美味しいラーメンが作りあがります。

それぞれが奥深く、それらに「極める」という言葉は無いと思っています。

そして自分が「美味しい」と思うことはもちろんのこと、ビジネスを続ける(お客様に末永く食べて頂く)には、「お客様の満足度を満たすラーメンを作る」という視点も疎かにしてはいけません。

『こんなに美味いんだから、絶対に流行るハズだ!』という自信は必要ですが、思い込みも危険。

かと言って、自分の「コンセプト」や「こだわり」から大きくブレるのも、お客様が遠のく原因となり得ます。

現状のトレンドやお客様の反応を把握しつつも、自分の理想とする味とのバランスを取り、くまなく追求していける熱意を持ちましょう。

なお「味の追求」は言葉で言うと簡単ですが、めちゃくちゃ大変です。

よっぽどの覚悟がない限りは、フランチャイズ加盟の方が成功確率は高まるため、FCも視野に入れておくことをオススメします。

関連ページ

>><ラーメン開業>実はスゴイ!「フランチャイズ」のメリット9つをプロが解説

2.長時間労働が苦に感じない人

ラーメン屋を開業した後は、基本的には長時間労働になります。

店によっても異なりますが、流れとしてはおおよそ以下の通りです。

一日のおおまかな流れ

- 仕込み作業

- 掃除

- 営業(ランチタイム)

- 休憩という名の仕込み

- 営業(ディナータイム)

- 片付け

- 仕込み

- レジ締めと発注等

この中で、大変なのはやはり「仕込み」です。

仕込みの大変ぐあいは

- 製麺をするのか?業者から麺を買うのか?

- どんなスープを作るのか?

- トッピングはどれだけ乗せるのか?

- それぞれに、どれだけこだわるのか?

によっても異なりますが、口が裂けても『楽だよ』とは言えません。

もちろん開業するということはそこに人生を賭けるわけですから、長時間労働も苦にならないハズですが…。

身を持って理解するという意味でも、修行はしておくのがベターです。

>>ラーメン屋修行が「絶対に必要」な7つの理由と、修行先の選び方

そのほか、「重い豚骨を扱う」「設計ミスにより調理台が低すぎる」などの理由から腰痛に悩まされる人もいたりと、重労働な部分もあることを理解しておきましょう。

3.とにかく明るく接客できる人

昔は「いらっしゃいませ」すら言わないラーメン店であっても、『ラーメン屋なら特に違和感ないな』という価値観を持っている方も多かったと思います。

しかし現代は「美味いのは当たり前」ですから、+αの「接客」が強く求められる時代。

食べログなどのネット評価にも「サービス」という項目があり、目に見えて評価されます。

そのため「過度な接客」が出来ない方でも、最低限「お客様を不快にさせないレベル」にはしておきたいところ。

ちなみに、697人にアンケートを取ったところ以下の数字が出ました。

- 味が美味しくても、「不快な接客」ならもう行かない

⇒82%

- 味が普通でも、接客態度が良ければその後も通う

⇒67%

つまり「接客」が大きく売上に直結するということです。

では、お客様の視点で見た時の「不快な接客」「好感度の高い接客」が何なのか分かりますか?

ここが分かっていなければ、あなたが「普通」だと思っている接客が、相手には「不快」に捉えられてしまう可能性があります。

以下の記事では、697人のアンケートから「お客様の生の声」を分かりやすくまとめています。

これからラーメン屋をしたい方、すでに開業している方、すべての方に役立つ内容ですので良ければ一読下さい。

一番読まれている記事

>>リピート率が驚異の70%に!あなたが気づいていない「不快にさせる接客」と、「また来たい」と虜にする接客術!

4.分析が出来る人

ラーメン屋に限らず、そして飲食業に限らずですが、売り上げが落ち込んだ時や、さらに売上を伸ばして行く際には「分析」することが必要です。

例えば、一般的にはお店をオープンした直後は『一回食べてみよう』というお客様に来て頂けるため、売上が伸びやすいです。

ところが3ヶ月ほど経ってからは、売上が下降します。

もちろん新規のお客様を「リピーター」として多く獲得できていればいるほど、落ち込みは少なく済みます。

ですがそうならないお店も多いわけです。

「ここであなたならどのように分析しますか?」と聞かれたら、答えられますか?

もちろん答えは一つではありません。

分析できる人は『うーん』と悩む前に、まずはしっかり「分析方法」から調べるでしょう。

お客さんが来ない理由が「味」なのか「立地」なのか「価格」なのか。

分析すべき要素は多いですが、それらを調べ、検証など繰り返しながら軌道修正していくのがビジネスです。

5.教育し、他人に仕事を任せられる人

開業すると、色々とやることがあります。

たとえば一つの味が出来上がり、その味が世間にマッチし、軌道に乗れたとします。

その場合、極端な話「味を変えず、ルーティーンワークでこなす」のであれば、仕事量は特に増えないでしょう。

ですが「さらなる味向上」や「2店舗目の開店」を考えると、どうしても考える時間が必要になりますし、「任せる」ことも必要になってきます。

また売上が落ち込んでいる時は、自分は現場から一歩引いて、冷静に「現状を分析する時間」を持った方が良い場合もあります。

知り合いを見ていると、『その仕事、あなたがする必要あるの?』というシーンをよく見かけます。

『いやいやそんな仕事、横で暇そうに立っているアルバイトにでも任せられるでしょ。』と。

こうなると、

- 売上はいまいち伸びない。

- 家賃は掛かっているから、売上を作るために店は開店する。

- 全てを抱え込み、冷静に分析する時間もろくに無い。

- 場合によっては、自分が潰れてしまう。

という悪循環に陥ります。

店舗に立つことが悪いのではなく、任せられるように教育し、何かあった時に自分の負担を減らせられるようにしておけると良いですね。

6.他人を喜ばすことが好きな人

上手くいかない人の多くは、「自分目線」になっていると感じます。

それは味においても接客においても同様。

ビジネスは「お客様ありき」なので、お客様がどう思うのか、という視点を常に持ち合わせておいた方が良いです。

接客面での「お客様視点」については、以下の記事が役立つと思います。

>>超重要!あなたが気づいていない「不快にさせる接客」と、「また来たい」と虜にする接客術<永久保存版>

また、特に味づくりにおいて「自分の想い」を乗せるのは大切ですが、独りよがりに要注意。

趣味のお店を営業するのであれば例外ですが、ビジネスであれば「食べて欲しい味」ではなく「お客様が喜ぶ味」を提供するのが基本です。

コンセプトはズラさないこと

その際、コンセプトはズラしてはいけません。

とてもざっくりとした例えでお話します。

福岡では「豚骨ラーメン」が一般的ですよね。

でも、私が今から福岡にお店を出すとしても「醤油」で出店するでしょう。

これは一見すると喜ばれていないようにも思われますが、醤油を欲している人もおり、その方にフォーカスを当てて考えているからです。

【豚骨ばかりで飽きている人へ、醤油を食べて頂ける場を提供したい】という超ざっくりしたコンセプトになります。

ここで多数派の意見を聞き入れ「福岡に受け入れられる味」にどんどんシフトしてしまうと、それはコンセプトからズレていくわけです。

結果、どっち付かずのラーメン屋になってしまいます。

「全員に喜んでもらえるラーメン」は作れませんので、「誰に喜んで頂きたいのか」を最初にしっかり決めてください。

7.素直な人

「ラーメン屋」に限らないですが、素直な人は成功に近づけると考えています。

私自身は「やると決めたことはやってみないと気が済まない」性格なので、とりあえずは自分の考えでやります。

それで上手くいかなければ、他人の意見も聞き入れて改善。

当たり前の話のようですが、「自分と違う意見・やり方を取り入れる」というのは「慣れないことをする」ということでもあり、ストレス・労力が掛かり、なかなか出来ないものです。

しかしここで「成果の出ない自分のやり方」にいつまでも固執している人は、失敗します。

もちろんビジネスは「成果に結びつくか分からないものに、どれだけ力を注げるか」が大切なので、分析のうえで勝算があって愚直に突き進むのは良いことです。

しかし思考をフレキシブルにしておく事で、たとえ取り入れたことが上手くいかなくとも、それによって得た知識を今後応用できる可能性もあります。

素直であることは、私が大切としている「スピード感」つまり「決断が早い」という部分にも繋がります。

ということで、「素直さ」はとても大切な要素だと考えています。

8.他の経営者と交流できる人

「イベント等で知り合った他の経営者」と交流できるコミュニケーション能力は、最低限持ち合わせておいた方が良いと思います。

なぜなら、

- 情報交換ができる

- コラボすることでお互いのお客さんを送客できる

- モチベーションがあがる

など、プラスになることはあっても基本的にマイナスになる要素が無いからです。

また経営者は他の経営者との繋がりが多いため、そこから新たなビジネスチャンスを掴むことも可能。

そのため、ラーメン経営者に限らず多くの経営者と繋がっておくのが良いでしょう。

黙々とラーメンと向き合うのも良いですが、四方八方にアンテナを張っておくことで、結果的にお客様に「新しい価値」を提供出来るハズです。

9.「努力」を継続できる人

言ってしまえば、成功の有無はここに集約されるでしょう。

繰り返しになりますが、ラーメンは「美味しければ良い」の時代ではありません。

ラーメン開業では「美味しいラーメンを作ること」の他に、「会社を経営する」というビジネス面での力が試されます。

軌道に乗せることができず、一度も繁盛しないまま閉店してしまうお店もあります。

ラーメン屋は固定費が掛かりますので、赤字が続いている場合は、考える時間・対策できる時間も限られているわけです。

そうなる前に分析を繰り返し、味に問題があるのであれば味を変化させる。

納得いくまで何杯でも作り直す。

もしも「利益が出ない」というのであれば、その原因は人件費なのか原価なのか?

もしも原価が高いのであれば、味を担保してどのように原価を下げるのか。

日夜とことん考え、行動し続ける必要があります。

こんなことをやってると必然的に長時間労働にもなりますし、だからこそ上手く人に仕事を任さなければやっていけません。

自分1人であれこれやろうとするとパンクします。

でもそういう壁にぶつかった時に、諦めずに考え抜き、行動を止めない「努力」を続けられる人だけが、残っていける世界です。

まとめ

ラーメン屋の開業では、

- 「調理師免許」は不要

- 「食品衛生責任者」は必須

であるということ、そして「求められる適正・能力」を説明しました。

色々書きましたが、やっぱり一番大切なことは「味をどれだけ追求できるか?」です。

その中で「長時間労働を苦に感じない」や「努力の継続」、「他オーナーとの交流」など他の要素も関わってきます。

「味の追求」では多くの方が想像以上の苦労をされますが、その点をクリアできる「フランチャイズ加盟」は実はメリットが多く、【成功する確率をグンと上げられる方法】でもあります。

>><ラーメン開業>フランチャイズのメリット9つをプロが解説【完全版】

とは言え上でも紹介したとおり、いくら「美味しいラーメン」を提供していたとしても、「お客様が不快と感じる接客」をしていてはリピーターは増えませんのでご注意を。

>>超重要!あなたが気づいていない「不快にさせる接客」と、「また来たい」と虜にする接客術<永久保存版>

またフランチャイズに加盟しない場合は、いきなり開業するのではなく、まずは「修行」をすることで「開業後に失敗する確立」を下げることをオススメします。

以下では松村の経験から「成功・失敗する要素」をまとめました。

>>ラーメン屋開業は儲からない?失敗・成功が決まる11のポイントを解説

気になる「売上・原価・利益」や「設備費用」といったお金に関する話については、以下で暴露しています!

- ラーメン屋はなぜ儲かる?「売上・利益率・経費」を成功してる私が暴露

- ラーメン屋は原価190円で出せる?原価率の調整&繁盛する考え方5つ

- ラーメン屋の開業資金1000万では微妙?現役オーナーが注意点を解説

※当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。