ラーメン屋の「暖簾分け」「フランチャイズ」 4つの違いと、それぞれの特徴を解説します!

はじめまして。

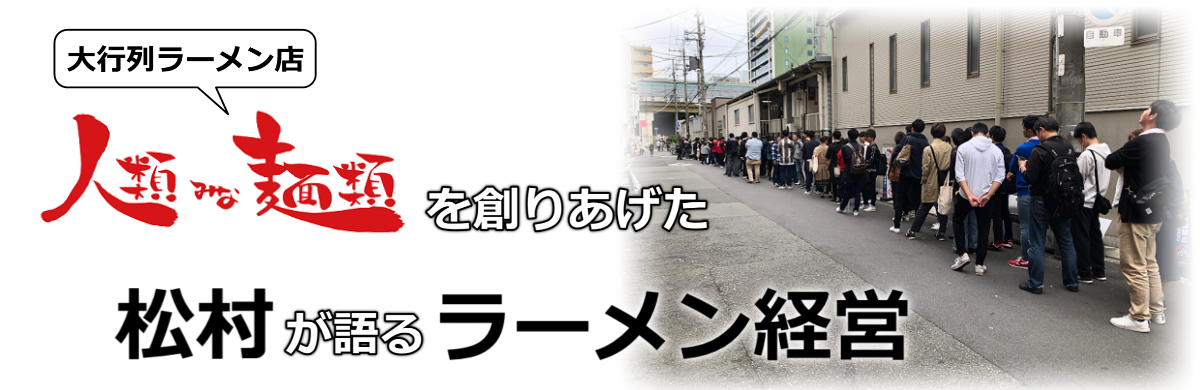

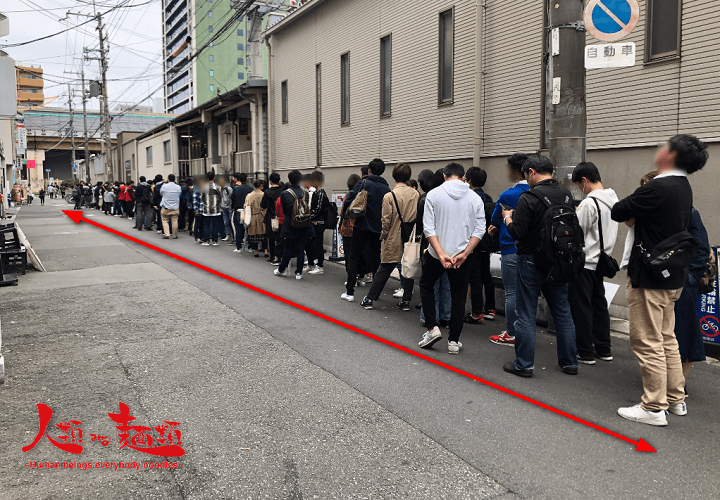

大阪の行列ラーメン店【人類みな麺類】など、6ブランドを運営している松村貴大と申します。

ありがたいことに、ラーメン口コミサイト「ラーメンデータベース」さんでは、全国通算3位を頂いております。(2019年12月時点)

【人類みな麺類】

※2019年12月時点

このページでは、似てるようで実は違う「暖簾分け」と「フランチャイズ」の違いを分かりやすく解説します!

これから開業を考えられている方は、ぜひ参考にして頂ければと思います!

- 「暖簾分け」と「フランチャイズ」の簡単な説明!

- 「暖簾分け」と「フランチャイズ」の4つの違い!

- 「暖簾分け」と「フランチャイズ」で共通する点は5つ!

「暖簾分け」と「フランチャイズ」の簡単な説明!

まずは「暖簾分け」と「フランチャイズ」について、それぞれを簡単に説明します!

なお会社によっては「フランチャイズ」のことを「暖簾分け」という名称で呼んでいる場合もあり、実際は曖昧になっている部分も多々あります。

各会社によって、必ずしもここに記載の通りに名称を使い分けているとは限りませんので、その点はご了承下さい!

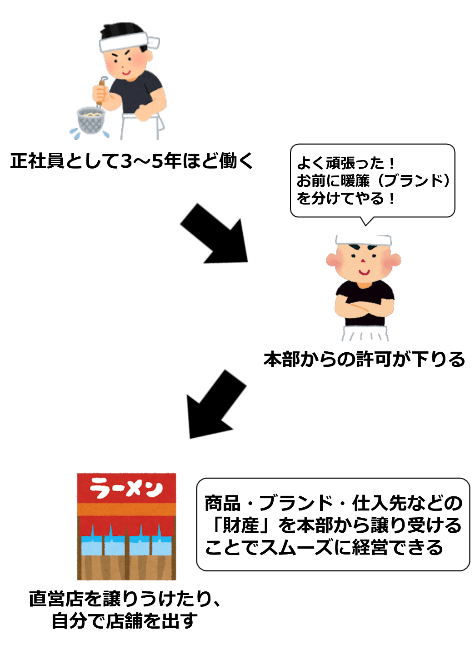

「暖簾分け」とは?

暖簾分けとは、一般的に「正社員」として働いた後に、その実力を本部から認められた場合に、ブランド・ノウハウ・知名度などの使用許可を得て、独立店を営む仕組みです。

暖簾分けでは「店舗の出し方」が大きく3パターンに分かれますが、これはこの後の「フランチャイズとの4つの違い」で解説します。

余談ですが、「暖簾分け」とは江戸時代に始まった制度であり、

長年仕えた奉公人が「一人前」になった時に、その労いを報いるため、主人が「奉公人の独立」をサポートする制度

です。(現代とは違いがありますが本質は変わらないでしょう)

文字通り、店頭に吊り下げられた「屋号・家紋の書かれた布(暖簾)」を分け与えることで、ブランド名・商品などの使用許可も与えます。

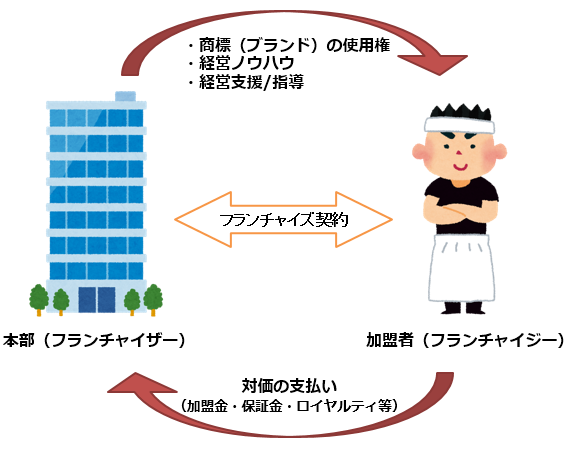

フランチャイズ(FC)とは?

フランチャイズとは、

- 加盟する人・法人(フランチャイジー)が

- 本部(フランチャイザー)から、ブランド・商品・経営ノウハウなどを使う権利をもらった上で事業を行い

- その対価を本部へ支払う

という制度であり、ざっくりと以下の様な図で表せます。

コンビニ等のフランチャイズでは「店舗を用意してもらえる」ことがありますが、その分多くのロイヤルティを引かれることになります。

しかしラーメン屋のフランチャイズの場合は、ほとんどの場合で自己資金で店舗を用意しますので、初期費用は掛かる分、ロイヤルティは下がります。

「暖簾分け」と「フランチャイズ」の4つの違い!

上の説明を読んだだけでは『えっ何が違うの?』と混乱する方が多いと思いますので、ここから「暖簾分け・フランチャイズ」の違いを説明します。

なお繰り返しになりますが、会社によっては「フランチャイズ」のことを「暖簾分け」という名称で呼んでいる場合もあり、実際は曖昧になっている部分も多々あるであろうことはご了承ください。

暖簾分けの場合は、そのお店で働いた後に本部から認められた人だけが、その制度を使って独立・開業出来ます。

「暖簾分けを受けるまでに何年間働く必要があるのか」については会社によってまちまちですが、修行が必要です。

一方フランチャイズの場合は、適性診断が行われるものの「完全未経験」でも始められます。

つまり「開業させる対象者」が異なります。

フランチャイズの場合は、商標・商品・ノウハウなどを利用する見返りに「加盟金」や「ロイヤルティ」を支払います。

暖簾分けは、その会社に奉仕してきた方に対する「労いを報いる制度」という意味合いから、

- 月々のロイヤルティが「低い」もしくは「無い」

- 加盟金が「低い」もしくは「無い」

のが一般的とされています。

しかし暖簾分けであっても、「加盟」という概念は無くとも「イニシャルフィー(初期費用)」として

- 研修費

- 開業コンサル費

などの名目で取られる可能性がありますし、毎月ロイヤルティを取っている会社もあります。

逆に、フランチャイズであっても「加盟金なし・ロイヤルティなし」のブランドは存在します。

たとえば弊社のFCブランド「ラーメン大戦争」の場合は、オーナーの初期費用を抑えるために「加盟金・保証金0円」としております。

また毎月のロイヤルティは売上の5%ですが、30万円を上限としているため、売上が高くなればなるほど青天井で利益が残るようにしております。

そのため一般的には「暖簾分けの方が本部への支払額が安い」と言われるものの、ブランドによって大きく違いがあることは認識しておきましょう。

関連ページ

フランチャイズの場合は、自己資金で内装工事を行い「新規店舗」を創り上げるのが一般的です。

一方で暖簾分けの場合は、

- FCと同様に、独立する者が自己資金で新規店舗を出す(最も基本的な形)

- 「店長を務めている直営店」などを、譲渡価格を決めた上でそのまま譲り受ける

- 本部所有の店舗で「経営委託・運営委託」を受けて経営する

という大きく3パターンでの出店。

このうち①②のパターンでは、そこそこまとまった資金(初期費用)が必要となりますので、資金面の問題から独立できない方もいらっしゃいます。

その場合は、③の「経営委託」もしくは「運営委託」を受ける形で独立します。

経営委託

本部所有の店舗を借りて店舗運営するため、「施設利用料」や「ロイヤルティ」という名目で対価を本部へ支払います。

独立者が「経営」するため、店舗収益は独立者に入ります。

本部が場所を提供して、『あとは勝手にどうぞ!私の店舗なので施設利用料だけはちょうだいね!』というイメージ。

運営委託

どこまでを「運営委託」に含めるかによって仕事内容は変わりますが、実態は「フリーランスの雇われ店長」のようなイメージです。

経営そのものは本部が行うため、売上は本部に上がります。

その中から「店舗運営費」という名目で、「売上の〇%」を受け取ります。

独立しているため確定申告等は自分で行いますが、実態として「自分のお店を持つ」というイメージからは最もかけ離れたものになります。

「委託」ではトラブルになりやすいため、会社側としては基本的に①⇒②⇒③の順で検討します。

フランチャイズ・暖簾分けに共通していることとして、ブランドのイメージを守る・統一するために「完全な自由は無い」という点があります。

とは言え、一般的には「暖簾分けの方が自由度が高い」と言われています。

たとえば暖簾分けであれば「店舗ごとの限定ラーメン」を容易に出せるが、フランチャイズでは出せないなど。(どちらの場合も全て会社によります)

なお「暖簾分けの方が自由度が高い」とされているのは、しっかりと本部で認められた人物の独立店であり、『ある程度自由にやらせても、ブランドを棄損する可能性は低いだろう』という認識の元だと思われます。

暖簾分け・フランチャイズで共通している点は5つ!

続いては、暖簾分け・フランチャイズの2つに共通している部分を紹介しましょう。

暖簾分け・フランチャイズでは、独自店でお店をオープンするよりも「失敗する可能性」が低くなります。

なぜなら、すでに世間に受け入れられている味・ブランド名を使えるほか、長年培われてきたノウハウも享受することが出来るから。

たとえロイヤルティなどが発生したとしても、自分で開業するよりもグッと成功率が高まります。

暖簾分け・フランチャイズともに、「本部」と「独立・開業する者」は別の事業者として存在することになります。

つまり、「本部側のミス」は本部側で責任を負うことになり、「独立者側のミス」は独立者側で責任を負います。

なおFCでは「運命共同体」という言葉が使われることがありますが、これは「加盟者の成長により、本部も一緒に成長していく」という意味であり、加盟者を成長させることが本部として大切です。

ただし「暖簾分け」の場合はロイヤルティも低いことが多く、一緒に頑張るというよりは、本部側から『お前ならもう大丈夫だ。あとは頑張れよ!』と送り出されるイメージが強いですね。(松村の勝手なイメージです)

暖簾分け・フランチャイズでは、「すでに知名度のあるブランド名」を使わせてもらうことで、客足を大きく伸ばすことが出来ます。

一方で「同じ看板(暖簾)を背負った他の事業者」が下手なことをすれば、その悪いイメージを自身も受ける事になってしまいます。

もちろん「本部側」で大きな問題があったとしても、その煽りを受けてしまいます。

暖簾分け・フランチャイズでは、同じく独立した人と交流できます。

経営者として同じ目線で相談し合える仲間がいることは、「モチベーションの維持」や「精神的な支え」となるため、メリットと言えるでしょう。

ただしフランチャイズの場合は、『加盟者同士は交流させない』という方針のブランドもあります。

交流の良し悪しは置いておいて、FC加盟を希望する方はその点も確認しておきましょう。

なお弊社FCブランド「ラーメン大戦争」では、オンライン型で「本部と各加盟社が交流できる仕組み」にしております。

フランチャイズでは『ブランドを棄損されないように』と、様々なケースを想定して違約金が設定されています。

違約金があることで「好き勝手する方に対する抑止力」になっているのですが、暖簾分けでは「信頼している人の独立」なので、本来は違約金は不要に見えます。

しかし親しい間柄でも「お金のトラブル」は起こり得ることから、暖簾分けの場合でも「違約金」が設定されていることが多いです。

暖簾分けだからと言って、なんでも好き放題出来るわけではありません。

ここでは「共通点が5つ」として紹介しましたが、細かい点まで見ていくと、メリット・デメリット面においてかなりの数の共通点があります。

上で挙げた「4つの違い」以外の部分では、だいたい似たようなメリット・デメリットになります。

まとめ!

繰り返しお伝えしている通り、「会社(ブランド)による」ところが大きいため、「暖簾分け」と「フランチャイズ」で分けて考えるのではなく、ブランド毎に特徴を見るのが良いです。

またこのページではあまり深くお伝えしておりませんが、フランチャイズ・暖簾分けには多くのメリットが存在しています。

たとえば「たった一杯のラーメンを提供するまで」の細かな過程の中であっても、独自店と比べて「考えなければいけないこと」は1/10くらいになるのではないでしょうか。

以下のページではFCのメリットを細かくお伝えしていますが、暖簾分けにも当てはまる内容です。(“未経験でも加盟できる” というメリットは省く)

関連ページ