ラーメン屋修行が『絶対に必要』と言える7つの理由と、修行先の選び方

はじめまして。

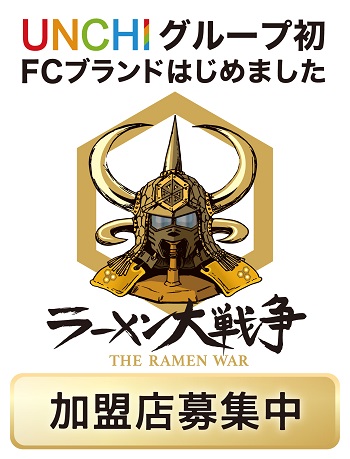

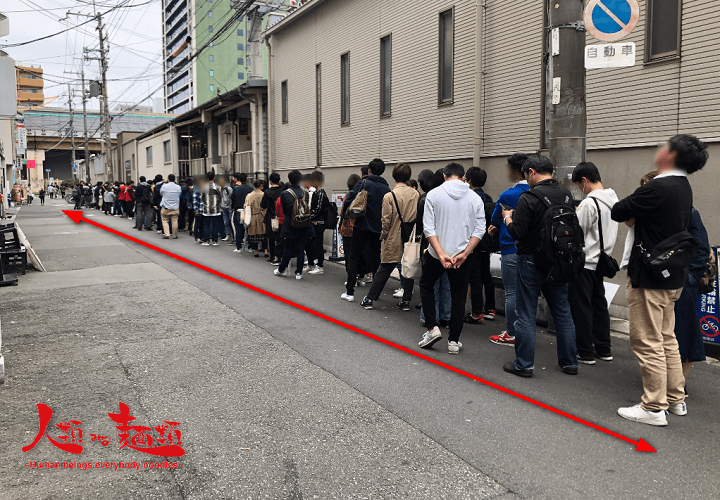

大阪の行列ラーメン店【人類みな麺類】など、6ブランドを運営している松村貴大と申します。

ありがたいことに、ラーメン口コミサイト「ラーメンデータベース」さんでは、全国通算3位を頂いております。(2019年12月時点)

【人類みな麺類】

※2019年12月時点

ラーメン屋の開業・経営を考えている方は、

修行は必要なのだろうか?独学じゃダメかな?

そもそも年齢的にも微妙なんだが…

と疑問をお持ちの方も多いでしょう。

このページでは、これからラーメン屋を開業・経営したい方に向けて「修行が必要だと考える理由」をわかりやすく解説していきます。

『ラーメン屋で成功したい!』とお考えでしたら、ぜひ最後までお読み下さい!

「修行」について最初に一言!

脱サラしてラーメン屋を開業したいけど、修行した方が良いんだろうか…

年齢的に考えて、今から修行するのもなぁ…

そんな疑問をお持ちのあなた、もしも「自分の味」で勝負したいのであれば修行は絶対にした方が良いです。

必要な理由はこの後しっかりと説明します。

もちろん『5年する』なんて必要は無いと思ってますので、そこはご安心ください。

私は1年半の修行をさせて頂きましたが、きちんと開業できています。

また、もしも「自分の味」に固執しないのであれば、未経験でも始められる「フランチャイズ加盟」も視野に入れてみて下さい。

FCでは独自店で開業するよりも「失敗する要素」をたくさん削れるため、結果的には成功確率がグッと高まります。

「味・ブランド力・ノウハウ」という最強の武器を持って開業できるため、独自店より優位性が高いのは間違いないです。

加盟条件は様々ですが、たとえば弊社のFCブランド「ラーメン大戦争」の場合は加盟金・保証金0円かつロイヤルティに上限を設けています。

「オーナー目線に立ち、稼ぎやすい条件を揃えること」を第一に掲げておりますが、同様の考えをお持ちのブランドは他にもあるかと思います。

一般的にFCにはメリットが多く、デメリットも含めて以下で説明していますので、宜しければこちらもご覧下さい。

関連ページ

ラーメン屋開業に「修行が必要」と考える7つの理由!

ラーメン屋の開業にあたっては、修行が必要だと個人的には思います。

私自身、一年修行をしたのちに独立・開業しており、それにより多くのメリットを実感出来たからです。

後ほど説明しますが、もちろん「修行なし」で開業することも可能ではありますが、以下7つの理由から「流行っているラーメン店での修行」をオススメします。

ラーメン屋に通っているだけで、仕事(経営)の中身が理解できますでしょうか?

- なぜその場所に店があるのか

- 不採算にならないように、どこをどのように調整するのか

- なぜ厨房がそのような作りになっているのか

- なぜ、そのようなメニュー構成にしているのか

- なぜその手順でラーメンを作るのか

- etc...

表面的な「ラーメン作り」だけでなく「ラーメン屋創り」「経営」を知っておくことは大切です。

美味しくても流行ってないお店、潰れるお店はたくさんあります。

『経営するとはどういうことなのか』、身を持って体験しましょう。

ただ言われたことをやっていては、修行として全く意味がありません。

自分が開業・経営している意識で物事を見ると、吸収も変わりますよ。

体力的に大変と言われる飲食業。

その中でも「ラーメン業界は特に大変」という声も多いですよね。

忙しさに関しては、正直なところ「どこまで拘るか?」「セントラルキッチンがあるか?」などにもよりますが、大変なのは事実です。

※セントラルキッチン…複数店舗ある場合に、製麺やスープづくりを1つの場所で集中的に行う

ラーメン屋の何が大変なのかと言うと、ズバリ「仕込み」。

例えば「とんこつラーメン」はスープ作りに圧倒的な時間・体力を費やします。

勘違いされない様に言っておきますと、塩であっても醤油であってもスープ作りは大変ですし、トッピングの仕込み、製麺などももちろん大変です!

そういった「大変さ」に適応できるのかどうか、事前に体験してみると良いでしょう。

ちなみに弊社でも今でこそ「セントラルキッチン」があることで、各店舗での作業負担はかなり軽くなったと言えます。

しかし修行するのであればそういったお店を選ぶのではなく、「現場の本当の大変さ」を知るためにセントラルキッチンの無い店舗を選びましょう。

あなたが開業する際に「フランチャイズ」を選択しないのであれば、間違いなく大変な仕込みを経験することになりますので、事前に経験してみると良いと思います。

またそれが経験・知識の習得にも繋がります。

修行先も、独立すればライバル店になります。

また、修行先が他所のラーメン屋との繋がりがあれば、そのお店を知ることにも繋がります。

味づくりだけでなく、販促方法や効率の良いオペレーション等など、流行ってるラーメン店の「ノウハウ」を知っておくことは、末長く経営していく上で役に立つでしょう。

先に挙げた部分と被る部分もありますが、店舗で修行することで「なぜそれを行なっているのか」「なぜしないのか?」という基本的な部分を知ることができます。

成功している店舗が行なっている全てのことに、学びがあるハズ。

何事も基本を知り、理解した上で自分なりの応用を加えていくことで成功が近付きます。

一流になりたければ、一流から学ぶのが近道です。

自分の考えを検証できる

さらに、例えば限定ラーメンを任せてもらえた場合、自分が想い描くラーメンが本当に喜ばれるものなのか、事前に検証することも可能。

また販促として始めたアイデアについて、実際の効果の有無も確かめられます。

その実験・検証の結果がどうであれ、開業後にその経験は活かされます。

もちろん開業後に「何でも試してみる」のは大切ですし必須項目ではありますが、不必要なことにお金・時間を犠牲にすることに…。

店舗を持ち人を雇うと毎月「固定費」が掛かりますので、資金があまり無い段階では、無駄な遠回りをしないことが大切です。

私はせっかく修行させて頂いたにも関わらず、「オリジナルの味作り」をしなかったため、独立後に『ヤバイ!全然味がウケない!』と大変な経験をしました。

「味の検証」が事前に行えると不要な失敗を避けられますので、必ずやっておくべきだと思います。

ラーメン経営者同士は繋がりがある場合も多いです。

地域差もあると思いますが、ラーメン屋同士はレシピの一部を平気で教えてくれたりもします。

もちろん全てではありませんが、私も普通に教えることがあります。

また業者とのコネクションも出来ます。

業者とのコネクションがある場合、修行先と同じ安い価格で卸してくれることも。

微々たる原価の違いでも、杯数が出れば出るほど利益に違いが生まれますので、その点も大きなメリットとなります。

良くも悪くも、今の時代はネット上で付けられる評価に左右される部分があるのは否めないと思います。

そういう意味では、利益度外視の「遊び感覚」「実験」で開店するのでなければ、マイナスな評価は極力付かないようにした方が良いです。

修行をすることで、開店後に「悪い評価」を必要最低限に留めることが出来るため、総じて良いスタートダッシュを切れる可能性が高まります。

修行した後に独立すると『●●の弟子が店を出すみたいだよ』ということで、「元々のお店のブランディング力」を少なからず享受出来ます。

その店が繁盛店であればあるほど「ブランド力」がありますので、独立時にも注目されやすくなり、販促費を費やさずとも多くのお客様に通って頂ける可能性があります。

また、修行時からお客様になるべく顔を売っておくことで、常連のお客様がそのまま「あなたのお店の常連様」になって頂ける可能性も。

ただし大切なことは、噂を聞きつけ開店時にいらして下さったお客様に対し、1人でも多くのリピーターとなって頂けるように創意工夫することです。

修行先を選ぶ際の4つのポイント

修行する際は、以下の4つのポイントを押さえておきましょう。

「繁盛している人の店で修行したから、自分も成功する」とは言い切れません。

しかし、少なくとも「成功していない人」から、成功させるための味作り・経営思考は得られないでしょう。

ラーメン屋の成功は、味だけではありません。

メニュー作りやスタッフ指導はもちろんのこと、店舗を構える際の立地の考え方、その他利益を残すための「経営手腕」などには、間違いなく違いがあります。

そして資金のあるお店は、その資金を元手に色々と新しいことにも挑戦しています。

ちなみに弊社は、「ラーメン事業」はもちろんのこと、新しい事業にも利益をほぼ全て投資しており、一般的な個人ラーメン店と比較すると、様々な知識・考え方を蓄積していると自負しております。

繁盛しているお店で、良い意味で盗めるものはどんどん盗んでいきましょう。

「鍵開けから鍵閉めまで」をさせて貰えるお店で修行しましょう。

例えば「ラーメン屋の接客」は、アルバイトでもある程度学べるわけですよね。

皿洗いも然り。

そうでは無く、実際のラーメンの作り方はもちろんのこと

- スタッフの指導方法

- 人材選定/確保の方法

- 集客で気をつけていること

などなど挙げ出したらキリがありませんが、「実際に店舗を経営するにあたって必要な全て」に触れられる環境が理想です。

「修行」という名目で、ただただ安月給で働かされることだけは避けたいところ。

なお修行の目的は「独立・開業」ですので、

- 出店時の立地の考え方

- 厨房/席作りなど内装の工夫

- 契約

- 開業時に必要な一通りの手続き

なども、質問したら答えてくれるようなオーナーだと心強いですね。

大切なことは、大将(師匠)に「教える相手として相応しい」と思ってもらえるか否かです。

あなたなら、どんな相手であれば『色々教えてあげよう』と思いますか?

給料や労働時間を気にせずに「全てを見て盗む」ことを前提に働くことが必要です。

繰り返しになりますが、修行はあくまでも「独立」するための手段です。

その場で貰える給料や勤務時間は気にせず、極力「自分が知りたいことを学べる場所」を選択しましょう。

上でも説明の通り、大変さはもちろんのこと、仕込みの全てを知る必要があります。

経験を積むことに意味があるため、セントラルキッチンの無い店で修行しましょう。

要注意!全てを学べるとは思うな!

「極力学べる場所を選ぶ」とは言ったものの、もちろん修行に入ったからと言って全てを学べるとは限りません。

例えば「製麺は必ず大将がする」というお店もあります。

つまり、そこでは製麺は学べない可能性があります。

また、(極端な話、仮に修行と称して実質タダ働きをしていたとしても)お店の秘密をそんな簡単に全て教えて貰えるとは考えない方が良いです。

その人が信用できる人なのか、教えるに値する人なのか、やはり人となりの部分も大きく関わります。

そして見て覚えることも多いですし、受け身にならないことが大前提。

このページでは「学ぶ」という言葉を強調していますが、これは「自発的に身に付けていく」という意味合いです。

ラーメン屋の開業後はさまざまな局面で自ら考え、判断を下す必要があります。

受け身の方は、開業後に失敗するのでご注意を。

修行期間はどれくらい?

ラーメン屋の修行に「期間」は決められていません。

私は1年半修行に入りましたが、

- 1年間

⇒修行

- 半年間

⇒フランチャイズ店舗オープン時のサポート

という流れで経験を積ませて頂きました。

一方で、3年間お店で修行を積んだ知り合いもいます。

さらに言うと、2店舗以上の複数店舗で修行を積む方もいらっしゃいますので、一概に『修行期間は○ヶ月!』とは言えません。

自分なりに『これだけ学べば大丈夫だろう』と自信が付けば、独立すれば良いでしょう。

「修行で何を学びたいのか?」が明確であれば、卒業するタイミングは自ら判断できるでしょう。

ラーメン屋修行に「デメリット」はあるのか?

ここまで「ラーメン屋修行のメリット」を挙げてきましたが、「デメリット」はあるのでしょうか?

改めて色々と考えてみましたが、修行することに特に「デメリット」が思い浮かびません。

強いて挙げるとするならば以下の通りですが、全ては捉え方や店選び次第ですね。

- 個人店で修行することで、時間の拘束が長い

⇒「学びの時間」と捉えられるかどうか

- セントラルキッチンがあると「仕込み」が見えない

⇒ラーメン企業など「セントラルキッチンのある店」を避けて修行するのが良い

- 修行という名目で安月給で働かされる可能性も?

⇒出身者がいるのかを事前に調べる、その他『教えてやろう』と思ってもらえるように考えて動く

このように、特に大きなデメリットはありません。

これと言って理由が無いのであれば、「開業前には修行をする」を第一選択肢として考えて問題ないと思います。

ラーメン屋修行は「厳しい」のか?

『ラーメン屋の修行は厳しい』というイメージを持っている方もいらっしゃると思うため、一応触れておきます。

まずラーメン屋の修行を「厳しい」と感じるか否かは、人それぞれだと思います。

私は体育会系の出身なので慣れている部分もあったかと思いますが、多少の理不尽はあったとしても「教えて頂いている立場である」と考えていました。

知り合いには『48時間働いたことがあったが、今はその忍耐力が活かされている』なんて人もいますが、さすがに私にはそんな経験ありません。

でもそういうお店があることもまた、事実でしょう。

もしも「厳しい」というのが、「理不尽によるメンタル面への辛さ」「長時間労働」であれば、それは店によるとしか言えません。

しかし、お客様に向き合うための

- 味作り

- 接客

などに厳しいのであれば、それは大きな成長の糧となりますので、開業後を考えると「必要な試練」と言えるでしょう。

店舗で過ごす時間について

ちなみに、私が修行していたラーメン屋は「昼営業のみ」で15時まででした。

そのケースで、「7時に店を開け、19時に帰る」というおおよそ12時間勤務。

すでに説明のとおり、私は積極的に「オリジナルラーメンの開発(試作作り)」をしていなかったため、勤務時間としては特段長くなかったです。

もしも「試作作り」をする場合は、営業時間が忙しければ全て片付いた後になりますので、必然的に店舗で過ごす時間は増えます。

これも独立後のためですが、「厳しい」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。

私の場合、独立後に寝る間を惜しんで試作を創り続けましたが、苦はありませんでした。

結局はそういう道を通らなければ、お客様にリピートして頂ける味は創れないでしょう。

「ラーメン修行なし」でも開業できるのか?

「ラーメン修行をせずに開業した」という人ももちろんいらっしゃるでしょう。

ただしそのような方は、もともと飲食店を経営しており「資金管理」の力があったり、料理のベース知識が十分にあった上で勝算があり挑まれたと思います。

個人的には上で挙げた7つの理由より修行をオススメしますが、それは「開業後の失敗リスクを極力抑える」という意味も大きいです。

資金的に、上手くいかなくとも試行錯誤できるだけの余裕があるのであれば、「修行なし」でも良いでしょう。

とは言え、やはり修行せずに開業するのは失敗するリスクがそれだけ高まります。

冒頭でも触れましたが、もしも『修行はしたくないけどラーメン屋を開業したい』のであれば、ぜひ「フランチャイズ加盟」も視野に入れることをオススメします。

簡単に言うと、フランチャイズでは「失敗する要素をそぎ落とし、成功する要素をプラスできる」ため、失敗する確率がグッと下がります。

>><ラーメン開業>フランチャイズのメリット9つをプロが解説【完全版】

ちなみに、「開業時に必要な免許」は以下の記事でまとめています。

>>ラーメン屋に調理師免許は必須?<必要な資格・求められる9の素質>

余談ですが『アルバイトでは身に付けられないの?』という疑問もあると思います。

これに関しては、「“修行させてください” と門を叩いた方」と「アルバイト」では、教える立場からすると印象が違うでしょう。

上で書いたとおり「教えるに値する人物なのか?」は見られています。

その他の関連ページ

>>ラーメン屋開業は未経験でも可能?経営前に絶対知るべき4つの壁

まとめ

「ラーメン屋で修行するメリット・デメリット」と「修行先の選び方」についてまとめてみました。

修行については圧倒的にメリットが多いため、基本的には「修行することで、開業後のリスクを減らす」ということを第一に考えるのが良いと思います。

最後に、「味」に走りすぎて見落としがちな「接客」については、売上に直結する超重要な要素なので、以下も抑えておきましょう。

>>リピーターがグングン増える!あなたが気づいていない「不快にさせる接客」と「また来たい」と虜にする接客術

なお、松村の経験から「成功・失敗する要素」もまとめていますので、宜しければこちらもどうぞ。

>>ラーメン屋開業は儲からない?失敗・成功が決まる11のポイントを解説

気になる「売上・原価・利益」や「設備費用」といったお金に関する話については、以下で暴露しています!

- ラーメン屋はなぜ儲かる?「売上・利益率・経費」を成功してる私が暴露

- ラーメン屋は原価190円で出せる?原価率の調整&繁盛する考え方5つ

- ラーメン屋の開業資金1000万では微妙?現役オーナーが注意点を解説

※当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。