【ラーメン屋開業】フランチャイズに加盟するメリット9つと、デメリットを分かりやすく解説します

はじめまして。

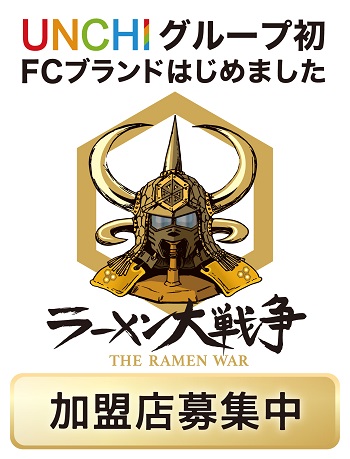

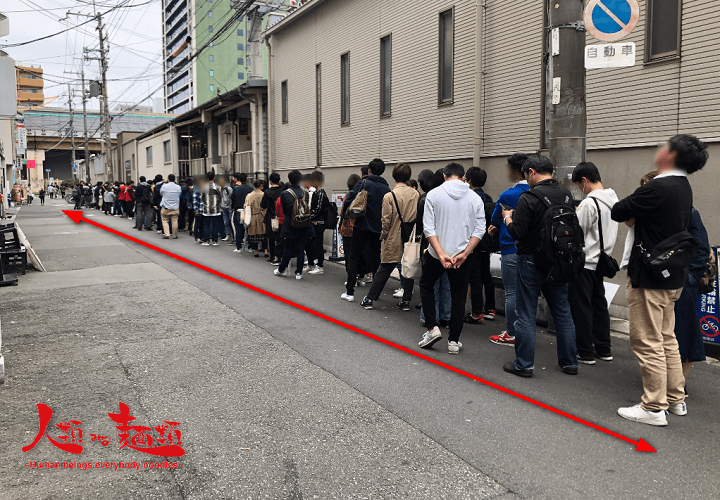

大阪の行列ラーメン店【人類みな麺類】など、6ブランドを運営している松村貴大と申します。

ありがたいことに、ラーメン口コミサイト「ラーメンデータベース」さんでは、全国通算3位を頂いております。(2019年12月時点)

【人類みな麺類】

※2019年12月時点

ラーメン屋のフランチャイズと聞くと、

- なんとなく本部に搾取されそう…

- 大して儲からなさそう…

というイメージをお持ちではないでしょうか?

しかし松村としては、『ラーメン開業を考えるのであれば、フランチャイズも選択肢に入れるべき』と考えてます。

なぜなら色んな角度から見て、「独自のラーメン屋」よりは「フランチャイズ」の方が成功しやすい要素が揃っていると、個人的には感じるからです。

このページでは、そんなフランチャイズについて

- どんな仕組みなのか?

- 本部だけ得するようになっていないのか?

- どんなメリット・デメリットがあるのか?

- なぜフランチャイズの方が成功しやすいのか?

という点を分かりやすく解説していきます。

メリットだけでなくデメリットもしっかり説明しますので、ぜひ最後までご確認ください!

「フランチャイズ」とは?分かりやすく解説!

まずは『ラーメン屋のフランチャイズ加盟って何?』という点からお話します。

また、この説明をお読み頂くことで『本部だけでなく、加盟店もちゃんと儲かるんだよ』というロジックもお分かり頂けます。

「そんなこと知ってる」という方はラーメンFCに加盟する9つのメリットへジャンプして頂ければと思いますが、復習もかねて一応目を通して頂きたいです。

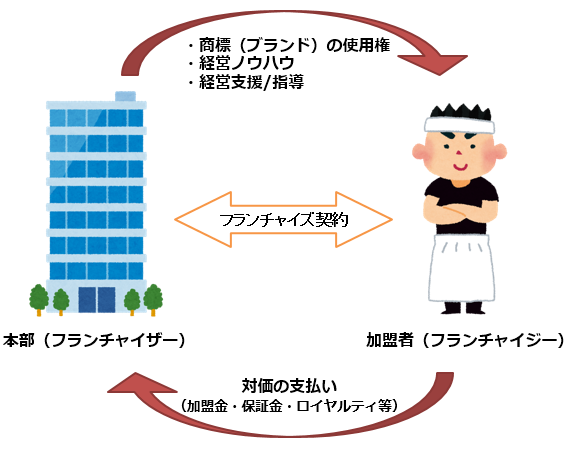

さて、「フランチャイズ(FC)」とは

- 加盟する人・法人(フランチャイジー)が

- 本部(フランチャイザー)から、ブランド・商品・経営ノウハウなどを使う権利をもらった上で事業を行い

- その対価を本部へ支払う

という仕組みです。

本部と加盟側の関係はこんな感じ!

図で説明すると、ざっくりと以下のような関係にあります。

なお「加盟」という形で契約しますが、本部と加盟者はそれぞれ独立した事業者であって、共同経営ではないという点は覚えておきましょう。

つまり、本部・加盟者の「成功・失敗」における責任の所在は、別々にあります。

- 本部の失敗⇒本部の経営者が責任を負う

- 加盟者の失敗⇒加盟者の経営者が責任を負う

基本的には「ともに成長する」のが大前提にある

上記のように「責任の所在は別々にある」といった書き方をすると、『本部側はお金だけ貰って、テキトーな事しかしないのでは?』という印象を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、基本的に加盟者が永続的に儲からなければ、本部も永続的に儲かりませんので、本部側は『加盟店に稼いでもらいたい』と思っているハズです。

超シンプルに説明すると、加盟者が儲かることで以下の好循環が生まれ、結果的に本部側も継続的に利益を出すことが出来ます。

本部と加盟者が共に儲かる流れ

- 加盟者が儲かる

- 加盟者が店舗を増やしたり、他の加盟者が加わる

- 店舗が増えブランドの知名度が上がることで、より認知されるようになり、各店舗の来客数が増える

※上記1~3が繰り返されることで好循環が生まれる

これにより、本部と加盟者は「win-win」の関係になるのです。

つまり、すぐに潰れてしまってはブランドに傷がつくだけであり、本部にとっても大した利益になりません。

とは言え「基本的には」と書いたとおり、中には例外もあり、

最初に「加盟金・保証金」をガッツリ取り、あとは放置…

なんて所もあるので要注意。

なお、本部によって「個人しか契約しない」「法人しか契約しない」などの違いもあるため、そこもチェックしておきましょう。

ラーメンフランチャイズに加盟する9つのメリット

フランチャイズ(FC)と聞くと、昨今は「コンビニ業界」において色々ネガティブなニュースが流れることがあり、『搾取されそう』という負のイメージをお持ちの方も多いかもしれません。

しかしメリットも多く存在し、加盟店を正しく選ぶことで成功されている方も多いです。

ここでは9つに分けて「フランチャイズのメリット」を説明します。

フランチャイズでは、「ラーメン屋経営に関して一切知識がなくとも商売できる」ように仕組み化されています。

ラーメン屋としての運営方法はもちろんのこと、「味づくり」に関しても極力「味のブレ」が出来ないよう、全てマニュアル化されています。

この「味づくり」という点についてはラーメン屋において最も重要な点であり、松村が『ラーメン屋開業において、フランチャイズ加盟も選択肢に加えるべき』と考える一番の理由。

今は「美味しい」のが当たり前の時代であり、たとえ「修行」に入ったとしてもあまり繁盛しないお店は多々あります。

つまり「人一倍、味への追求心がなければ勝てない」ため、「すでに受け入れられている味」に相乗りして出店する方が成功する可能性があるのです。

逆に言うと「自分の味で勝負したい」という方は、少なくとも「修行」には入った方が良いと松村は考えています。

関連ページ

>>ラーメン屋修行が「絶対に必要」な7つの理由と、修行先の選び方

ブランド名とその知名度を使用できることで、安定的かつ早く「売上」を作り出すことが出来ます。

たとえば「ミスタードーナツ」に対しては、多くの方が味や値段、商品そのものに安心感を持っていることでしょう。

『駅前にミスドが出来てたよ!』と口コミも広がりやすいですよね。

また、『あのお店、もう少し近くにあれば行きたかったんだよ!』という方は、電車や車で足を運んでくださることもあります。

なのでその分売上が早く生まれ、かつその後も安定しやすいです。

一方で「独自のお店」を出した時はどうか?

300人に「新しいラーメン屋が出来たら、すぐに食べに行きますか?」とアンケートしたところ、

- 「何も考えずに食べに来てくれる人」は17%と、ラーメンファンであっても意外と保守的である。

- 「店の様子を見て判断する人」が42%おり、さらに「パっと見で繁盛してなければ、レビューさえ見ないし行かない人」が12%いる。つまり約半数のラーメンファンが「実際に繁盛しているか否か」を見ている。

という結果に。

一般的に「オープンから2か月間はオープンラッシュがある」と言われているのは、上記のアンケート結果からも想像できますね。一度は来てくれる可能性があるのです。

しかし別項目のアンケートで、「1回目で美味しいと思わなければ、2度と行かない」という方が83%もいらっしゃることから、「多くの場合で3か月目から売上が落ちる」というジンクスも当てはまります。

要はブランドに対する信頼感がなければ、『あれはイマイチだったけど、ほかのメニュー食べてみよう』という気持ちさえ起きないのです。

一般的に『開業後の6か月は赤字を覚悟せよ』と言われますが、ラーメン屋も例外ではありませんし、6か月以上赤字が続くことももちろんあります。

ブランドを使えることで、「初速を作れる」+「安定した味でその後も安定する」の両方を確保できることは大きなメリットでしょう。

関連ページ!

>>【悲報】新店オープンで「すぐ行ってみる」人の割合はたった17%!しかも「2度目のチャンス」も極わずか…<300人アンケート>

ラーメン屋営業の何が大変かというと、「労働時間が長い+やることが多い」という点。

そして「やること」の大部分が「仕込み」ですが、フランチャイズの場合は仕込みが「楽」な可能性が高いです。

本部にもよると思いますが、フランチャイズ展開している会社では、多くの場合で「セントラルキッチン」での仕込みが行われています。

セントラルキッチンと呼ばれる「仕込み場(工場)」にて、

- スープ

- 製麺

- トッピング

を作り各店舗に配送することで、味の均一化を図れるだけでなく、各店舗の「従業員にかかる労働負担」も軽減されます。

結果的に労働時間も短くなりますし、それにより「雑な営業」に陥ることも避けられます。

勘違い無いように言っておきますと、フランチャイズでも仕込みはありますので「仕込みがない」では無く、「楽になる」というイメージを持つ方が良いでしょう。

飲食店で陥りがちなこととして、『毎日の営業が大変で、経営の観点から立て直しができない』ということが挙げられます。

ラーメン屋では『“経営” という感覚をあまり持たずに参入されている方も多いな』と個人的には感じているのですが、そもそもラーメンを独立開業した場合、「営業で精一杯」という状況になりがちで、「経営」という点を見直す時間がないです。

しかしフランチャイズの場合は、メニュー作りや各店共通した広告などを本部側が行うため、加盟者側としては「顧客満足度」を上げることに専念できるので、結果的に売り上げの向上にも繋がります。

商品としては店舗展開しやすいように「パッケージ化」されているわけですから、余裕が出来ればFCオーナーとして「複数店舗持つ」ことを考えることも出来ます。

もちろん上で説明したとおり、FCオーナーは「独立した事業者」なので、ヒト・モノ・カネを「経営」の視点から見れる必要はあります。

ただ一人で始めるよりは、経営状況を分析・改善できる余裕ができるため、結果的に顧客満足度の向上に繋げられます。

一人でお店を運営している場合は購入量が少ないために、必然的に購入単価が上がり、そしてそれが商品価格に反映されてしまいます。

一方でフランチャイズの場合は、本部側で大量に購入するため単価(仕入れ値)が下がり、それにより商品価格を安く設定できます。

なおこれは商品価格だけでなく、皿などの備品のほか、什器も同様のことが言えます。

仕入れに関して言えば、「食材が安定供給される」「仕入れ先を探す手間が省ける」という点もメリットですね!

フランチャイズに加盟することで「経営ノウハウ」を教えてもらえるだけでなく、ラーメン屋に最適化された店舗設計をしてもらえるため、開店後の営業がスムーズです。

たとえば店舗レイアウトをミスると、かなり小さい店舗なのに「厨房一人」+「ホール一人」が必要となるなど、人件費や手間がかかる要因に。

後での変更が難しいため、最適なレイアウト・設備を揃えてもらえるフランチャイズでは、無駄な失敗・損失を省くことが出来ます。

金融機関から融資を受ける場合に、金融機関側は『この人に貸して、きちんと返ってくるのか?』を見ます。

一人で独立・開業する場合は、過去の実績がないため当然「信用度」が低いです。

一方でフランチャイズ加盟の場合は、加盟店の実績も多少加味される傾向にあるようです。

そのため『フランチャイズのブランドをどのように自分なりに活かすのか』をしっかりと説明できれば、プラスになる可能性があります。

「あくまでも他力本願ではなく自分なりの計画をしっかり持っている」ということをアピールする必要があるということです。

一方でフランチャイズは「未経験OK」が多いですが、一般的に「未経験分野での借入ハードルは高い」ため、未経験の場合は苦戦する可能性はあります。

ただしこれは「フランチャイズだからハードルが上がる」というよりは、「未経験だからハードルが上がる」というお話です。

なお開業時がもっとも借入しやすいタイミングなので、少しでも多く借りておく方が良いです。

不要であれば前倒しで返済できるため、運転資金は少しでも多めに借りた方が良いです。

加盟店同士が積極的に交流できることで、

- 成功・失敗事例を本部も含めて共有できる

- 加盟店で意見をまとめて本部へ提出できる

- 適度にライバル意識が生み出される

というメリットが生まれます。

また独立・開業すると「同じ目線で相談できる相手が少ない」といった悩みが出てくるため、同じ立場の人と交流できるのは経営面・精神面でもプラスになるでしょう。

「加盟店同士の交流」の有無については、本部の方針にもよります。

あらかじめ確認しておくと良いでしょう。

9つ目の「フランチャイズのメリット」は、これまで説明してきた「8つのメリット」の要約にもなりますが…

「失敗する確率を下げられ、成功する確率を上げられる」という点が最大のメリットとしてあります。

ここまで挙げてきたメリットは、すべて「成功・失敗に直に関わる部分」です。

ここで分かりやすく、フランチャイズではなく「オリジナルで開業する場合の懸念点」を考えてみると、フランチャイズのメリットがより分かります。

オリジナルで開業する場合の懸念点

- 「自分の味」で始める

⇒「美味しい」が当たり前の時代に、周りを超す味を追求し続ける必要がある⇒追求する間に、資金が尽きる可能性はないか?

- 「無名」で始める

⇒『名前が浸透するまでは6か月かかる』と言われる中、開業時のボーナスラッシュでリピーターになって頂く必要がある⇒あまりリピーターが出来ず、赤字が続く場合に資金はいつまでもつか?

- 「仕込み」「メニュー開発」を自分でする

⇒人件費・材料費・手間がかかる上に、営業時間外も忙しい⇒考える余裕がなくなると、経営を俯瞰できなくなる⇒資金面に余裕が無くなった場合に、立て直せるか?

- 自分で仕入れる

⇒どこで買うと安いのかを調べる必要がある⇒購入ロットが低いため単価が高くなる⇒商品価格に反映されてしまう⇒価格競争をすると負けてしまう⇒価格以外の部分で、周りとは違う価値を生み出していけるか?

- 自分でレイアウトを決め、設備を揃える

⇒提供するメニューによって厨房設計が変わるため、失敗すると思い通りに営業できない⇒余計な人件費がかかる可能性があるが、出来るだけ掛けたくない⇒営業効率が落ちるため回転が落ちる⇒売上が伸び悩む⇒大きな費用負担をしてまで、変更するか?

- 実績なしで借入する

⇒あまり借入ができない可能性がある⇒お店の名前が浸透する前に、運転資金が底をついてしまう可能性はないか?

- 一人で手探りで運営する

⇒他人の成功・失敗体験を聞けないため、無駄なことに資金と時間を使ってしまう⇒軌道修正が難しくなる前に最善の手を打てるか?

※ここで書いたのはあくまでも例であり、いろんな角度から「経営の壁」にぶつかることを頭に入れておかなければなりません

ここで「オリジナルラーメン屋の懸念点」を挙げたのは、失敗リスクの高さがあるからです。

『ラーメン屋をやりたい』という方の多くが、やはり「自分の味で勝負がしたい」というタイプ。

私もその道でやってきましたし、それ自体は間違っていません。

しかし「経営」という視点が抜け落ち、勢いだけで開業して失敗・撤退する方が多いのもまた事実でしょう。

残念ながら「3年で70%が廃業している」というデータが出ています…

関連ページ

>>ラーメン屋の閉店理由・廃業率がヤバすぎる!経営の難しさを現役が解説

こういった数字を見ると、フランチャイズの「極力、失敗する要因を削ぎ落して始められる」という点は、紛れもない「最大のメリット」と言えるのではないでしょうか。

もちろん「デメリット」も存在しますので、このあと説明します。

引き続き確認しておきましょう!

ラーメンフランチャイズに加盟する5つのデメリット

フランチャイズの「メリット」はお分かり頂けたかと思いますが、もちろん「デメリット」も存在します。

ここでは、フランチャイズ加盟による「デメリット」を5つ解説します。

フランチャイズは本部が商品開発を行い、全店で統一されたメニューで提供します。

また販促方法も統一されているため、加盟者の独断でメニューを追加したり、販促を行うことは出来ません。

したがって、オリジナルの独立店と比べると自分なりの創意工夫を施しにくいです。

なお「独自性を出しにくい」と書いたのには理由があり、中には「限定ラーメン」などを許している本部もあるからです。

また、加盟者からの意見を積極的に取り入れてくれる本部もあります。

そういった意味では、まだ規模の大きくないフランチャイズの方が、柔軟性に期待できるでしょう。

「本部のブランド・商品」を使わせてもらう代わりに、加盟者は本部へ対価を払う必要があります。

具体的には、以下の3つが挙げられます。

- 加盟金

⇒契約の時に必要となるお金。

- 保証金

⇒加盟金と同様に、契約時に必要となるお金。契約終了時に、本部への「未払い債務」などがあれば、保証金から差し引かれて返金される。(債務がなければ原則は全額返金される)

- ロイヤルティ

⇒ブランド使用権や、指導・援助の見返りとして、定期的に支払うお金。

これらの額は、本部によって全く異なります。

注意すべきは、名目を変えている場合。

たとえば…

『ロイヤルティはありませんよ!ただし「指導費」は毎月必要です。』

なんて所もザラにありますので、この辺りはよくチェックする必要があります。

本部の力とは、ざっくりと言うと「商品力」「指導力」です。

たとえば本部が利益重視で原価を落とした結果、「味のレベル」が下がってしまう可能性がありますよね。

また、基本的にはマニュアル通りに営業すれば大きなマイナス要因は作らないハズですが、「オーナーが気づいていない点」をしっかり指導・改善していける指導力がなければ、売上が下がってしまいます。

フランチャイズでは「ブランド」を使用させてもらうことで、初速だけでなく、その後も安定した売上を作りやすいです。

ですがその反面、一部の店舗で悪いイメージが付くと、他のお店にも悪いイメージを持たれてしまう可能性があります。

とは言え、普段の営業で「お客様からの信頼」をしっかり得ることが出来れていれば、たとえ他店で悪評が立ったとしても『●●店は全然そんなこと無いよね。やっぱり店によるよね。』と、負の印象を和らげる事は出来ます。

一般的に、フランチャイズ契約を結ぶ際に「競業禁止義務」を負うことになるため、契約終了後は数年間、同種の事業を行えなくなります。

「出来なくなるかも」と書いたのは、本部によっては許している可能性もあったり、『同じジャンルの味でなければOK』としている可能性もあるからです。

まとめ!

最後にまとめです。

フランチャイズのメリットを集約すると、「失敗する要因を削ぎ落し、成功する確率を上げてラーメン屋を始められる」というものでした。

またデメリットも包み隠さず説明しましたが、メリットとデメリットはトレードオフの関係にあり、良いとこ取りは出来ません…。

このページの内容を踏まえ、経営者として大切な資金・時間をどこに費やすべきか?

まずは「どのような目的でラーメン屋を始めたいのか」をしっかりと考え、

- リスクを負って「オリジナルのラーメン屋」を開くのか?

- 失敗の確立を減らし、成功の確率が上がる「フランチャイズ」に加盟するのか?

を判断しましょう。

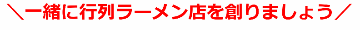

なお弊社のFCブランド「ラーメン大戦争」は、加盟金・保証金0円で加盟頂けますので、ご興味をお持ちの方は以下もどうぞ。

>>【加盟金・保証金0円】ラーメン大戦争へ加盟するメリット・デメリットを包み隠さず解説します!

もしもオリジナルのラーメン屋を開業する場合は、できるだけ「修行」に入ることをオススメします。

理由は「開業後の失敗(無駄な時間・資金を使うこと)を極力避けるため」です。

関連ページ

一番読まれている記事

>>リピート率が驚異の70%に!あなたが気づいていない「不快にさせる接客」と、「また来たい」と虜にする接客術!

※当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。