「味が大切」は嘘か?「周りの評価で"美味しい"と思い込む」説を300人のアンケートから検証!

はじめまして。

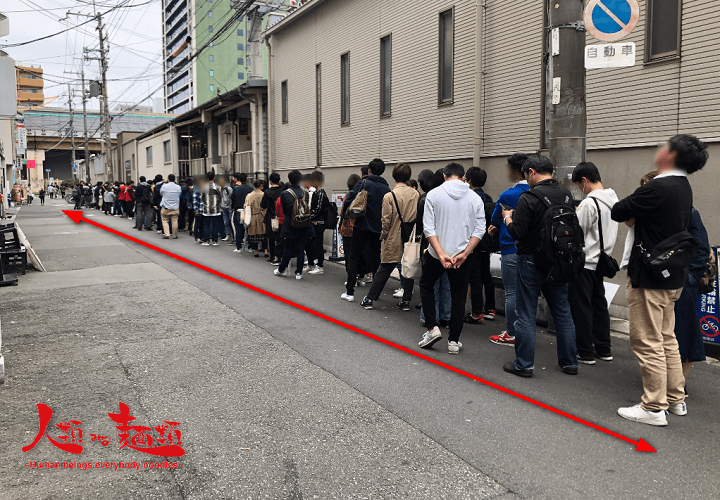

大阪の行列ラーメン店【人類みな麺類】など、6ブランドを運営している松村貴大と申します。

ありがたいことに、ラーメン口コミサイト「ラーメンデータベース」さんでは、全国通算3位を頂いております。(2019年12月時点)

【人類みな麺類】

※2019年12月時点

世の中には「ラベリング効果・理論」と呼ばれるものがあり、飲食業界でもその言葉を聞くことがあります。

めちゃくちゃ簡単に言うと、

「行列」が出来ていたり、「皆が美味しい」と言っていると、大したことの無いものでも「美味しい!」と感じる

というもの。※逆パターンも同様

「ラベリング効果・理論」というのは本来は心理学などで使われるものらしいですが、それが無理やり(?)落とし込まれて、飲食業の私の耳にも上記のような話が届きました。

私自身、上記のような理論は『あるような気もするし、ないような気もするし…』という感覚。

しかし知人のラーメン屋は『うちの店は昔は大したことなかったのに、周りが“美味しい”と言い出してから、同様に“美味しい”と言う人が増えた!味は変えてないので、皆は味をちゃんと分かってない!』と話してました。

では皆さんの意見を聞いてみようという事で、300人にアンケートを実施。

「味が大切」「思い込ませることが大切」、果たして本当に大切なのはどちらなのか!!?

- アンケート内容をまずはご紹介!

- 回答結果はいかに…?

- 結果を分析してみて分かったこと!

- この結果から松村が思うこと!

アンケート内容をまずは紹介!

以下のような説明・項目で、300人にアンケートを実施しました。

アンケートの目的

このアンケートでは「“周りからの評価”は、実際にあなたの味覚に影響しているのか?」という観点でアンケートを取っています。

特に「ラーメン屋」をイメージしてご回答ください。

ラーメン屋に行かない方は他の飲食店をイメージされても結構です。

アンケートは大きく3つ

- 「確かに美味しい」と感じることが多い。

- 「確かに美味しい」と感じることもあれば、「高評価や並ぶほどではないなぁ」と感じることもある。

- 「高評価や並ぶほどではないなぁ」と感じることの方が多い。

- 確かに自分は当てはまっている気がする…

- いやいや周りがどう言おうと、美味しくないときは美味しくないと感じる

- その他

- 評判の高いお店だろうが、私も知人も美味しくない時は「美味しくない」と言うので、そんな理論は無い。

- 私にはその理論は当てはまらないが、確かに知人にはそれに当てはまってそうな人がいる。

- 私や知人を見ていて、その理論が当てはまっている気がする…。

- その他

皆さんからの回答結果!

では、上記3つの問いへの回答を一気に見てみましょう!

選択肢 |

人数 |

割合 |

|---|---|---|

| 「確かに美味しい」と感じることが多い | 33 | 11% |

| 「確かに美味しい」と感じることもあれば、「高評価や並ぶほどではないなぁ」と感じることもある | 235 | 78% |

| 「高評価や並ぶほどではないなぁ」と感じることの方が多い。 | 32 | 11% |

選択肢 |

人数 |

割合 |

|---|---|---|

| 確かに自分は当てはまっている気がする… | 80 | 27% |

| いやいや周りがどう言おうと、美味しくないときは美味しくないと感じる | 214 | 71% |

| その他 | 6 | 2% |

選択肢 |

人数 |

割合 |

|---|---|---|

| 評判の高いお店だろうが、私も知人も美味しくない時は「美味しくない」と言うので、そんな理論は無い | 44 | 15% |

| 私にはその理論は当てはまらないが、確かに知人にはそれに当てはまってそうな人がいる | 172 | 57% |

| 私や知人を見ていて、その理論が当てはまっている気がする… | 80 | 27% |

| その他 | 4 | 1% |

「その他」の回答

- 美味しいか美味しくないかというよりも「好みか好みではないか」という評価軸も関わってくると思う。

- 人はわからないが、自分は評判が高い店に行くと「美味しかった」と思いたがる傾向はある。

- ラベリング理論はあると思いますが、明らかに自分の好みではないものに関してはあまり関係が無いと思います。

- 私や友人はそのようなことはないですが、人に流されやすく自分であまり物事を考えない大多数の人は、そうした理論があると感じます。

- 情報をくれる人によって違うと思います。信用できる人、自分とよく意見の合うような人が勧めるお店だと、美味しく感じることがあります。後日別の人と行ったときに、「こんな味だったかな?」と思うこともあります。

- 実際に食べてみて美味しくないと感じても、周りが美味しいと言えば、自分の味覚がおかしいのかと疑ってしまう。

この結果から分かること!!

ではこの結果を簡単に分析してみましょう!

まずこのアンケートは、前2つに関しては「回答者」を対象とした質問であり、最後の質問に関しては「知人」も対象に含めています。

そしてこの結果から分かったことを端的にまとめると…

- 70%~80%の方が、周りの評価に影響されずに判断している

- 知人を含めて見てみると、80%以上の方は周りに流されている気がする

とのこと。

あまり深く考えずに「知人」も含めた項目を作りましたが、この結果を見てると、周りからは『あぁ、この人流されてるな~』と思われている可能性が高いようです…笑

ただし統計論で前者の数字を見る限り、「各回答者の知人」のうち70~80%は「実際は周りの評価に影響されていない」と思われます。

周りから『この人流されてるな』と見える瞬間と言うのは、単に『自分は美味しいと思わなかったけど、この人は美味しいと言っている』という場面が印象に残っているからでしょう。

味には「好み」がありますので、必ずしもいつも一致しません。

確かに「極端に何でも美味しいと言う人」はいますが、そういう方は一部だと思うんですよね。

今このページをご覧になっているあなたはいかがですか?

これらの結果から松村が思うこと!

「好み」が影響するとは言え、3割くらいの方が「自分も含めて理論に当てはまっている」と言うことは、確かに「思い込み」は否定できない要素ですね。

この記事の冒頭で、『味は変えていないのに、美味しいという人が増えた!皆周りに流されている!』と言っていた知人のラーメン屋のお話を出しました。

単純に「お店を知ってくれている方」の数が増えれば増えるほど、「思い込み」をしてくれる方も増えるため、「ラベリング効果がある」という考えに至るのも特におかしい話ではありません。

なんせ3割くらいの方が自覚しているくらいですから…。

とは言え、『みんな味をわかっていない!』というのはやや大袈裟であることも分かりました。笑

あと、知人のラーメン屋の話に関しては『もともと美味しかったけど知られてなかっただけでは?』という見方もありますね。

まぁそこは分析できませんので、「思い込みではなく本当に美味しいと思ってもらえる味」を作ることが、(数字を見る限り)一番大切であるということが改めて分かりました。

数字から分かる「接客」の重要性

「味が大切」なのは上記の結果通りですが、「接客」が超重要であることもまた数字から出ています。

以下は697人に対して行ったアンケートです。

選択肢 |

人数 |

割合 |

|---|---|---|

| 接客が良くとも、美味しくなければもう行かない | 228 | 33% |

| 味が普通でも、近場であればその後も通う | 469 | 67% |

選択肢 |

人数 |

割合 |

|---|---|---|

| 味が美味しければ、接客態度に不快感があっても通う | 127 | 18% |

| 味が美味しくても、接客態度に不快感があればもう行かない | 570 | 82% |

なんと、7割弱の方が『良い接客であれば、味が普通でも近場であればまた通う』と回答。

逆に、『味が美味しくとも接客が悪ければもう行かない』という方が8割以上いらっしゃるのです。

つまり「味は大切」なのは間違いないのですが、それと同じくらい「接客」も重要ということです。

ちなみに「良い接客」をすることはもちろん大切ですが、同時に「不快にさせてしまう行動」を知り、それらマイナス要素を排除することも超重要。

以下では、「あなたが気づかずに行っている不快にさせる接客」と「お客様視点で本当に好感度が上がる接客」についてまとめています。

一番読まれている記事

>>リピート率が驚異の70%に!あなたが気づいていない「不快にさせる接客」と、「また来たい」と虜にする接客術!

さいごに!

味は大切だが、周りの評価によって「美味しい」と思い込んでいる方も3割ほどいるということがアンケートより判明しました!

ただ「思い込む方」は、結果的に周りに影響されいているだけ。

つまり「“美味しい”という評価が集まった結果、その評価に影響される方もいらっしゃる」という話であって、結局は『良い評価の集まる味を目指しましょう!』という結論に至ります。

ただ「お店」というのは味だけではないという事もまた、接客に関する数字からお分かり頂けたかと思います。